2018年12月,入冬第一场雪在鲁西北广袤的平原大地悄然降临。整个世界银装素裹,但在前曹镇前李村的大棚里,却是一番红红火火的景象,工人们正在采摘刚刚成熟的千禧圣女果。

“挺忙的。但我心里高兴,这苗是我看着它从小长到大的,现在结果了丰收了,心里甭提多开心了。”农场工人颜玲满脸笑容地说道。“现在我们不用再去城里打工了,在家门口就能挣钱,守着家心里踏实。”53岁的贫困户吴俊红脸上露出了灿烂的笑容。

农场共雇佣了30多名像颜玲一样的农场工人,大多数是前李村的村民,每人每天可以采摘200多斤的圣女果,每天收入120多元。

大棚经济帮助前李村村民解决了困难、摆脱了贫困,这其中离不开平原县审计局的倾力帮扶。

找到一条致富路

2016年初,经县委安排,平原县审计局结对帮扶省定贫困村——前曹镇前李村。该局派驻一名责任心强、有丰富基层经验的审计干部来到前李村,担任驻村第一书记,对前李村开展驻村帮扶。

三年来,在县审计局坚强有力的支持和第一书记的积极努力下,县审计局帮扶前李村修柏油路、栽种树木、安装路灯、建扬水站,前李村逐渐改变了村困民穷、环境脏乱的旧面貌。2017年底,昔日的“省定贫困村”终于摘掉了贫困的帽子。

现如今,为巩固脱贫攻坚取得的成果,前李村乘势而上,进一步谋划一幅“美丽乡村”建设的蓝图。经过多方参观调研,县审计局找到了一条“搭建农业科技平台,引导产业升级”的道路。

图为前李村村民在大棚内采摘有机蔬菜

2018年初,平原县正喜园家庭农场在前李村注册成立,前李村以专项扶贫资金入股,定期获取分红。该农场一期规划占地200亩,投资500万元,在前李村建设集采摘、观光为一体的冬暖式高效温控大棚26个,种植千禧圣女果、黄金油蟠桃、有机蔬菜等瓜果蔬菜,通过订单农业、品牌效应、电商模式,逐步形成产业规模。在生产经营中采用新技术、经营新业态,采取“旅游+生态”的经营模式,拓展观光采摘和休闲体验功能,实现一产三产融合发展,预计每年为前李村增加收入50余万元。

办法总比困难多

万事开头难。在实施初期,第一书记便遇到了棘手的困难,那就是如何让在土地上劳作了一辈子的农户拿出他们的土地。大棚规划用地涉及到70多户农户,经过商议,镇政府提出两种方案,即“要地换地”,“要钱给钱”。“要地”即按原地亩数调换到别处,“要钱”即按一亩一年800元的方式包租。

图为平原县审计局与第一书记一起深入大棚建设一线,查看大棚建设情况

2018年春季,第一书记协调前李村党支部召开六次群众大会,用了一个月的时间开展宣传动员引导。但大部分群众仍无法接受,有的农户认为,“今年可以一亩地给800元,但是明年后年呢?万一哪年市场行情不好了,钱能否按时给?”有的农户则说,“第一书记没过几年就走了,我们的地谁来保障?”有的农户因为早些年申请低保没有得到落实,便对村两委不信任,多次撂出话“死都不给”。面对这些怀疑和抵触,第一书记和村镇干部一起挨家挨户上门做工作、签合同,给农户算好经济账,让农户们放宽心。

脱贫路上结硕果

农场在今年6月份开始动工,总共种植26个冬暖大棚。小雪节气刚过,农场里的第一批千禧圣女果便喜获丰收。从种植到采摘短短几个月的时间,大棚里的水果和蔬菜长势很好,这也让第一书记和村民们感受到了丰收的喜悦。

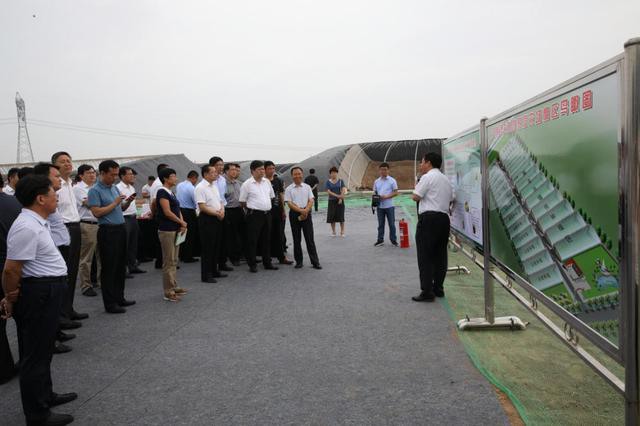

其他县市的扶贫干部到前李村扶贫大棚参观,学习经验

对于下一步的规划,农场负责人张志欧介绍说,“明年我们还想发展更多高端的品种,比如说蓝莓、葡萄、黄金油蟠,逐渐形成一个规模化的园区,带动周边的百姓致富。”

现在的前李村,大棚成为一道亮丽的风景。放眼望去,大棚鳞次栉比,棚内硕果累累。“有项目、有产业,找得准、帮得实。”这是村干部对县审计局脱贫攻坚工作的评价。看着村里一天一天的新变化,前李村村民幸福地笑了。

| 【关闭】 【打印】 |